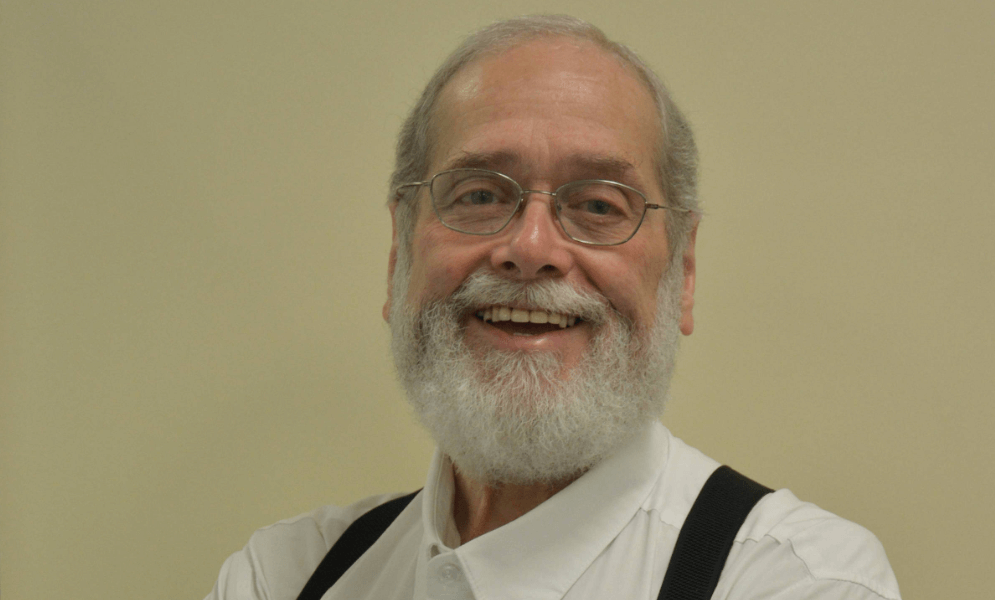

Durante os dois últimos dois anos, nos acostumamos a ver uma figura de barba branca e óculos de aros levemente ovalados quase diariamente nos noticiários de televisão, jornais e sites.

A despeito de sua imagem simpática, o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto invariavelmente vinha trazer más notícias – não porque quisesse, que fique claro, mas porque as circunstâncias o levavam a isso.

De forma didática, porém firme, ele explicava sobre o vírus Sars-CoV-2, comentava sobre o avanço da Covid-19, esclarecia dúvidas, informava sobre a vacina e criticava ações desencontradas do(s) governo(s).

Graduado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, no interior de São Paulo, e mestre em Administração e Concentração de Saúde pela Fundação Getulio Vargas, Gonzalo Vecina tem, em seu currículo repleto de feitos, o fato de ter sido fundador e presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de 1999 a 2003.

Professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo desde 1988 e do mestrado profissional da FGV, o médico tem também a experiência de transitado por universos completamente diferentes.

Ele foi um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde (SUS), em 1988, Secretário Municipal de Saúde da cidade de São Paulo (entre 2003 e 2004) e superintendente do Hospital Sírio-Libanês, referência em excelência e qualidade no país – e fora dele.

Fã de violonistas como o brasileiro Turíbio Santos, que tocava em sua sala quando ele concedeu esta entrevista para Future Health, o sanitarista que se interessou por medicina por influência do tio fala aqui sobre as várias inovações nas quais esteve envolvido em sua vida, como se mantém atualizado e qual é o legado da pandemia para a medicina.

Li uma vez que você se interessou por medicina também por influência de seu tio, que havia se formado – e que praticava em animais nos fundos da padaria do seu avô. É verdade?

Sim. Venho de uma família de imigrantes espanhóis que, de uma forma geral, não havia estudado. Um dos meus avós teve quatro filhos, dos quais três só fizeram até o que chamávamos de primário, meu pai inclusive. Eles eram letrados, sabiam ler, escrever, fazer conta. Mas só o quarto filho estudou mais. Esse tio se formou médico.

Ele é da primeira ou segunda turma da Faculdade de Medicina de Sorocaba, que é a primeira faculdade de Medicina feita numa cidade do interior do Brasil.

A cidade estava experimentando um surto de crescimento. Sorocaba é uma cidade que é um entroncamento ferroviário da Sorocabana e, graças à indústria têxtil, era chamada de Manchester Paulista, em referência à cidade inglesa. Era, portanto, uma cidade interessante, com uma agitação política também, e muitos comunistas.

Nasci em 1953, mesmo ano que meu tio entrou na faculdade, e cresci nesse ambiente, num bairro de periferia de Sorocaba.

Quando ele estava se formando, eu tinha uns 5, 6 anos. E meu avô construiu um centro cirúrgico, duas salas no fundo da padaria, que ficava num terreno grande. As padarias funcionavam exclusivamente a lenha, e ao lado do depósito de farinha, que era muito grande, tinham duas casinhas que meu avô adaptou.

Uma salinha ficou como centro cirúrgico e a outra salinha era a espera para os cachorros, o pós-cirúrgico.

Ele operava mais cachorros, de vez em quando um coelho. Imagine eu, uma criança naquele momento. Eu morava na padaria, e depois me mudei para a frente dela, mas era lá que eu brincava. E via o centro cirúrgico, encontrava os colegas do meu tio, que iam lá fazer cirurgia.

Isso tudo o deixou interessado por esse universo.

Quando eu era mais velho e fui confrontado com o que ser, foi natural que eu lembrasse em ser médico. Meu pai era padeiro; minha mãe, dona de casa. Os irmãos do meu pai e de minha mãe não tinham estudado, e não estudar significa não ir além.

Nesta cidade que estava acordando para o chamado desenvolvimento, achei que medicina era uma boa escolha.

Além disso, comecei a ter vida própria na cidade. Aprendi a jogar xadrez com meu pai, que adorava, e frequentava o Clube de Xadrez e o Gabinete de Leitura de Sorocaba. Mas, enfim, me encaminhei para fazer medicina. Dei sorte de passar no primeiro vestibular, porque eu não sei o que aconteceria se eu não tivesse passado. Eu era um aluno regular – que, sim, lia muito e era muito chato, perguntador. Mas não era um bom aluno. Cheguei até a repetir o então primeiro ano do colegial, o científico.

E você aprendeu a fazer pão?

Eu gosto de cozinhar. Mas o meu pai era muito cioso das receitas dele. Ele não falava nem para a minha mãe – ela cozinhava muito. Mas eu nasci gordo, com 5,2 quilos. Sempre fui grande, gordo. Em 2016, fiz a cirurgia bariátrica porque estava gordo demais. Então uma das coisas que eu tirei da minha dieta foi pão.

Você escolheu estudar saúde pública, uma das especialidades mais “sociais”. Como foi essa decisão?

Essa é uma questão que tem muito a ver com a forma como eu vivi a minha infância e a minha juventude em Sorocaba. Frequentando o Clube de Xadrez, acabei me envolvendo com o movimento político de esquerda que existia em Sorocaba. Entrei na faculdade em 1962 e em 64 tivemos um golpe de Estado. A repressão foi crescendo e chegou ao seu pior nível em com o governo Médici.

E, em 1969, eu me aproximei do Partido Comunista Brasileiro em Sorocaba. Ainda era uma criança, mas me envolvi.

Passei por um processo de doutrinação, leitura, explicação da desigualdade. Por que o país é tão desigual, o que essa desigualdade provoca, que situações ela cria. Fiz faculdade em Jundiaí, uma cidade muito industrializada, com uma classe média muito grande. Eu era da quarta turma dessa faculdade muito pequena. E tinha muito pouca gente de esquerda lá. Rapidamente, me transformei numa avis rara – o gordinho que joga xadrez e é comunista.

Essa questão de procurar explicação, de por que as coisas são do jeito que são, dominou o meu curso médico.

Então, caminhei naturalmente para fazer saúde pública. Até pensei muito em pediatria, em doenças infecciosas, mas isso tudo tem a ver com saúde pública também. Me encaminhei para fazer a residência em medicina preventiva no Hospital das Clínicas. E, dentro da medicina preventiva, abracei a área da gestão – aí talvez esteja meu vínculo com a padaria. Temos que tentar explicar o processo de saúde e doença. E, sem dúvida, uma das coisas que mais explicam isso são as condições sociais.

Sua carreira está marcada pelo pioneirismo. Você foi um dos idealizadores do SUS, o Sistema Único de Saúde. Quais são os bastidores disso?

Os bastidores aconteceram na década de 70, com nomes muito importantes como Antonio Nelson Rodrigues da Silva, Eurivaldo Sampaio, Carlos Gentile de Mello, Samuel Barnsley Pessoa, Isaías Raw, o professor Hildebrando [Luiz Hildebrando Pereira da Silva] e muitos, muitos outros. Esses caras foram muito importantes para construir o que foi o projeto inicial do que virou o SUS na Constituição de 88.

Naquele momento, os militares estavam preocupados em criar uma política de substituição de importação, que precisava de mão de obra.

Houve um fluxo migratório do Norte e Nordeste para o Sul, violentíssimo, um dos mais violentos do mundo. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, era preciso formar mais gente – então, liberou-se a criação de faculdades privadas, tinha faculdade de tudo. Ao mesmo tempo, acontece o processo de industrialização e de urbanização que começa a exigir das cidades uma postura diferente.

Em cidades mais desenvolvidas, como Campinas, Itu, Niterói, Londrina, Montes Claros, Sobradinho, começa haver a necessidade de entregar saúde.

Naquele momento, os municípios não tinham nenhuma obrigação sanitária. Era o estado o responsável pela saúde pública. Os municípios começam então a desenvolver capacidade de assistência à saúde – e, assim, começa a nascer um movimento de municipalização. A partir daí nasce a ideia de união das forças do estado, do município e do governo federal.

Lentamente, a medicina privada institucional também nasce por aí.

O IAPI [Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários] não consegue fazer frente ao aumento da demanda de assistência à saúde no ABC paulista, por causa da instalação da indústria automobilística.E assim nasceu a Samcil, o primeiro plano de assistência médica privada. Em 67, um grupo de médicos vindo de Santos resolve criar uma contraofensiva ao empresariamento da medicina: as Unimed.

Paralelamente a isso, um terceiro movimento que já existia ganha grande força a partir de 78 – a medicina própria de empresa.

O exemplo mais escarrado é a Cassi [Caixa de assistência dos Funcionários do Banco do Brasil]. Houve ainda as primeiras greves de 1978, as do ABC, as greves do setor de saúde. O HC fez parte, e eu era residente de lá. Mais tarde, veio o processo de redemocratização do país, que começa com a eleição de governadores em 1982. É muito difícil conseguir juntar todos os vetores que agiam naquele momento para se transformar nesse marco civilizatório que foi a criação do SUS.

Mas tudo isso fez parte do mesmo caldo que convergiu para, em 1986, ocorrer a 8ª Conferência Nacional de Saúde.

Boa parte do tempo nós estávamos olhando para Cuba, até que aprendemos que era melhor olhar para o Serviço Nacional de Saúde inglês, o National Health Service. Tinha tudo que a gente queria lá – só não tinha Agente Comunitário de Saúde, que foi uma invenção brasileira. Foi muito interessante e intenso esse tempo todo com as discussões da criação do SUS, da criação do Cebes, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e da Abrasco [Associação Brasileira de Saúde Coletiva] mais tarde.

Foi uma tremenda ebulição que convergiu para o SUS, que hoje é uma referência.

Sim, teve muita discussão desde a década de 1970, que passou pela de 80. Tudo muito importante e muito criativo. Mas a década de 90 foi a década das decepções porque nós não conseguimos implantar o SUS, faltou dinheiro. Os 30% do Fundo de Pensões e Aposentadoria da Assistência Social, que iriam para a assistência à saúde, nunca a financiaram.

No governo Collor, na fantástica crise econômica, a Previdência entra em pique mesmo e aí que nenhum tostão veio para a saúde.

E então começa um novo momento de resistência, quando o Gilson Carvalho vai ser presidente do Inamps [Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social] e cria um conjunto de instrumentos para gerenciar a assistência à saúde no Brasil.

O pico do movimento de resistência foi a Cruzada do Adib Jatene pelo CPMF, que termina com a demissão dele como ministro.

E aí vem o [Carlos César de] Albuquerque, o ministro ausente, e então o José Serra, que retoma algumas das lutas da Disposição Constitucional 29 [que assegurava os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde]. Essa Emenda Constitucional 29 criou um respiro. A grande evolução do SUS durante os governos Lula e Dilma se deveu a ela – que morre quando, em 2016, é aprovada a Emenda Constitucional 95, que paralisa os gastos públicos no país por 20 anos, no governo Temer, que é onde nós estamos agora.

Onde você estava durante a década da decepção?

Na década de 90 eu estava trabalhando com formação de pessoas para gestão. Me envolvi com o projeto da Fundação Kellogg chamado “Uma nova iniciativa para formação de recursos humanos no Brasil e na América Latina”, com o Marcos Kisil. E comecei a trabalhar meio período numa entidade filantrópica chamada Seconci [Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo].

Eu já era também professor da Faculdade de Saúde Pública da USP.

Nessa época, o governador Mário Covas começou a discutir a criação das organizações sociais para fazer a gestão dos hospitais. Participei muito desse movimento da criação das OSs no Brasil. Em agosto de 98, o Serra me convidou para ir para Brasília ser secretário de Vigilância Sanitária. Em abril de 1999 eu assumi a Anvisa, quando ela foi criada e instituída. A década de 90 foi pesada.

Estou aqui pensando no quanto ouvimos falar da Anvisa nesses últimos dois anos de pandemia.

Acho que mais do que em toda a existência da Anvisa. Mas os primeiros anos de Anvisa foram muito profícuos. Quem fez os genéricos? Foi a Anvisa. A rotulagem nutricional obrigatória? Foi a Anvisa. Toda política de combate ao tabagismo? A Anvisa que fez. Toda a participação da Vigilância Sanitária no controle de serviços de saúde, que é uma coisa pouco perceptível, foi a Anvisa que fez. A vigilância sanitária de estabelecimentos de saúde não era presente na Vigilância Sanitária. Então, a Anvisa trouxe um conjunto de marcos que foram adequadamente desenvolvidos a partir daí pelos diretores que me sucederam.

Mas nada disso fui eu quem fiz. Não fui eu, foi a realidade brasileira que pedia que aquilo acontecesse.

A Anvisa é fruto, mais do que tudo, do governo Collor abrir o Brasil aos mercados internacionais. Foi isso que exigiu que nós tivéssemos uma condição de controle do que era produzido aqui, diferentemente do que estava sendo feito até então. Essa é uma coisa que a gente às vezes esquece. Foi o processo de globalização que exigiu que aqui tivesse uma Vigilância Sanitária que funcionasse.

Se um ET chegasse aqui na Terra, pousasse no Brasil e pedisse para você explicar que momento vivemos hoje em saúde pública, o que você diria?

Se você estiver falando do ponto de vista dos municípios, estamos vivendo um momento revolucionário. Porque quem salvou o Brasil na pandemia foram os municípios fazendo processos de vacinação. Se você estiver falando do governo federal, um desastre. Um desgoverno, uma negação da importância da vacina, uma corrida atrás de tratamento precoce com drogas que são idiotas…

Então, dependendo de onde você caísse, você ia ver um desastre ou você ia ver uma coisa fantástica de resistência, de solução.

Já o governo de estado é uma coisa que estava, como diz o último livro do Evangelho, o Apocalipse, “seja quente ou frio, porque o morno Deus vomita”. E essa é um pouco a situação dos estados: eles se arvoraram no direito de governar a pandemia. O governador de São Paulo deu espetáculos o ano inteiro, no Palácio, todos os dias, falando como gerenciar a pandemia. Só que ele esqueceu os municípios. Os municípios tinham que estar junto – e reclamavam muito disso.

Porque quem faz as coisas acontecerem é o município. É lógico que o Estado tem uma rede própria, mas a Atenção Primária está no município.

A Comissão Gestora Bipartite do Estado de São Paulo, por exemplo, foi esquecida. É uma crítica que tem que ser feita. O [João] Dória errou menos que o governo federal, com certeza. Teve um grande acerto no que diz respeito a apoiar o Instituto Butantan na busca por vacinas e na resistência às investidas do governo federal. Mas teve esse problema. Então o ET ia ter uma certa dificuldade para entender tudo isso.

Como se inova em saúde pública, para onde se olha?

É difícil, porque primeiro você tem que conseguir entender onde você está. E tudo começa com a lembrança. E aí cito Guimarães Rosa: “O que lembro, tenho” [em “Grande Sertão Veredas”]. Se você não lembra, não tem – e se não tem, você faz o quê? Depois de explicar onde você está e por que está lá é que se entende para onde pode ir.

E aí você começa a enxergar a possibilidade de utilizar inovações para fazer diferente do que até então foi feito. E isso é fundamental.

Fazer igual, fazer mais do mesmo, significa não sair do lugar. É aí que se tem a oportunidade de utilizar o diferente. A indústria farmacêutica brasileira tem que aprender a fazer cópias. Se ela aprender isso, vai ser mais fácil aprender a fazer coisas novas. A universidade tem que estar junto nesse processo, formando gente e oferecendo essa gente para a indústria. Usar a inovação exige entender aonde você está e entender para que serve as inovações.

Hoje, por exemplo, fala-se muito em tecnologia da informação. Para que serve a tecnologia da informação? Para gerenciar mais rápido e para responder perguntas que exigem muito cálculo.

Para isso, temos que conseguir fazer com que os diversos sistemas conversem. É preciso haver interoperabilidade. É preciso entender para que o big data é importante, o IoT, os wearables. Tem que se entender um pouco dessas coisas sem ser o especialista nelas – e dar espaço para os especialistas conversarem e você entender o que eles estão falando. Entender para que os algoritmos são importantes e não ter medo da inteligência artificial, do machine learning. Tudo isso são soluções, não são problemas.

Falando em inovação, surgiu muita coisa com a pandemia. O que fica como legado e aprendizagem?

Eu acho que de legado fica a gente ter o distanciamento necessário para utilizar a tecnologia que já estava disponível e que nós não estávamos utilizando. E não estávamos utilizando porque nós tínhamos medo de fazer diferente. Havia um medo corporativista dos médicos em fazer telessaúde. Veio a necessidade de incorporar mais e mais essas ferramentas do machine learning da inteligência artificial.

De repente, o HC teve que criar uma central de interpretação de tomografias que serviu ao Brasil.

Qual é a diferença? Existe tomógrafo em tudo quanto é lugar, mas não tem tomógrafos funcionando 24 horas. Agora, os tomógrafos podem funcionar 24 horas – a interpretação é feita em um centro de interpretações de tomografias, que fica 24 horas, sete dias no ar. Quer dizer: tínhamos medo da disrupção, mas elas aconteceram. Eu acho que essa foi uma coisa muito importante.

A capacidade da indústria farmacêutica brasileira em enfrentar essas novas ondas tecnológicas também é grande e é real.

A União Química se ofereceu para fazer a Sputnik V, a Eurofarma se ofereceu para fazer junto com a Pfizer a vacina de RNA mensageiro. A imensa evolução do Butantan e da Fiocruz: os dois institutos criaram fábricas multipropósito para fazer biotecnologia. Então tem muita coisa a mais aí, tem a introdução de muita tecnologia. Entender para que serve um ensaio duplo cego randomizado. O que é medicina baseada em evidências. Para que não serve a medicina observacional.

Uma boa parte da medicina brasileira vinha da observação. Em todos os congressos, até em congressos de cinco anos atrás, tem uma sessão “Como Eu Trato”.

Sessão “Como eu Trato” é um festival de bobagens, porque os caras falam o que eles observam, e o que eles observam não tem nada a ver com a ciência. Como cloroquina para tratar Covid: “Eu achei que a cloroquina podia ser usada como um agente antiparasitário, porque eu vi um estudo observacional de um cientista chamado Didier Raoul”. Então acabou o “Como eu Trato”. Acho que houve um avanço muito grande e em cima do qual nós temos que enfrentar os desafios que foram colocados para nós todos.

Como você se mantém atualizado para debater diariamente tudo quanto é assunto de saúde na TV e em jornais?

Ah, eu leio muito.

Lê quando? Como é que é o seu dia?

Leio nos intervalos, leio jornal, leio Medscape. E participo muito de grupos. Não falo nunca nos meus grupos, não abro a boca, mas presto uma atenção…

Grupos de quê?

Tem grupo voltado para política, para direito, voltado para discussão de coisas científicas, da ciência mesmo. Tenho vários grupos discutindo ciência. Eu não discuto, ouço. Até o meu grupo da faculdade, que é o mais conservador, cheio de fake news, é importante, porque eu me atualizo com as bobagens. Como eles conseguem? Que barbaridade. Eu fui orador da minha turma. Como é que eles me escolheram? Outra barbaridade.